시민공감 기자단 기사

빈민촌에서 등록문화재로 회복된 ‘딜쿠샤’

시민기자단_주영선

서울은 올해로 수도로서 역할을 한 지 630주년이 됐다. 수백 년의 시간이 흘렀으니 그 속에 담긴 역사적인 사건도 많고 그 안에서 살아가던 사람들의 이야기 또한 다양하다.

딜쿠샤(등록문화재 제687호)

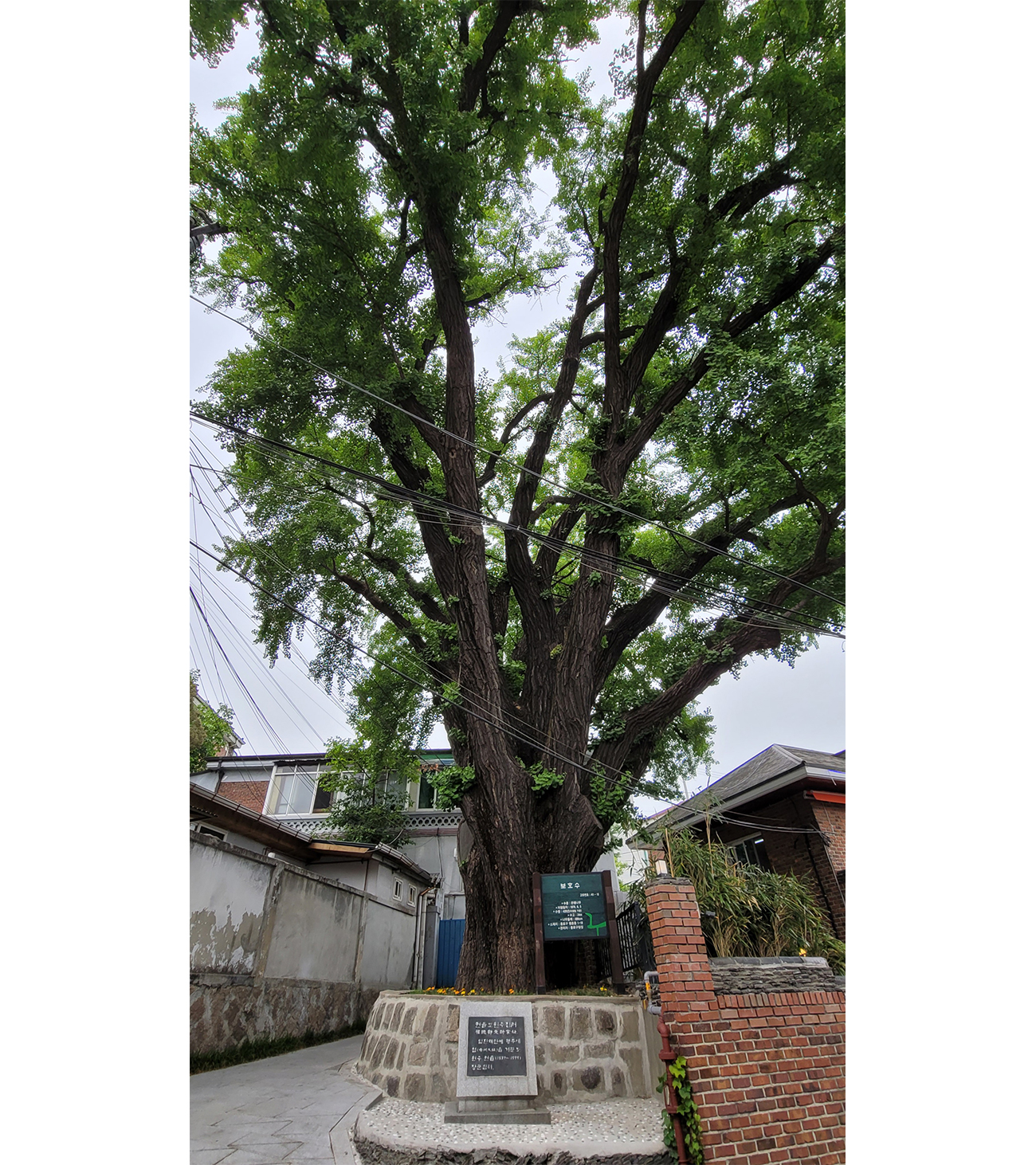

도시철도 3호선 경복궁역에서 사직공원을 지나 사직터널 방향으로 오르막길을 15분 정도 오르다가 이정표를 보면서 골목길을 돌면, 키가 큰 은행나무 옆 예상하지 못했던 곳에 3층짜리 붉은 벽돌집이 모습을 드러낸다.

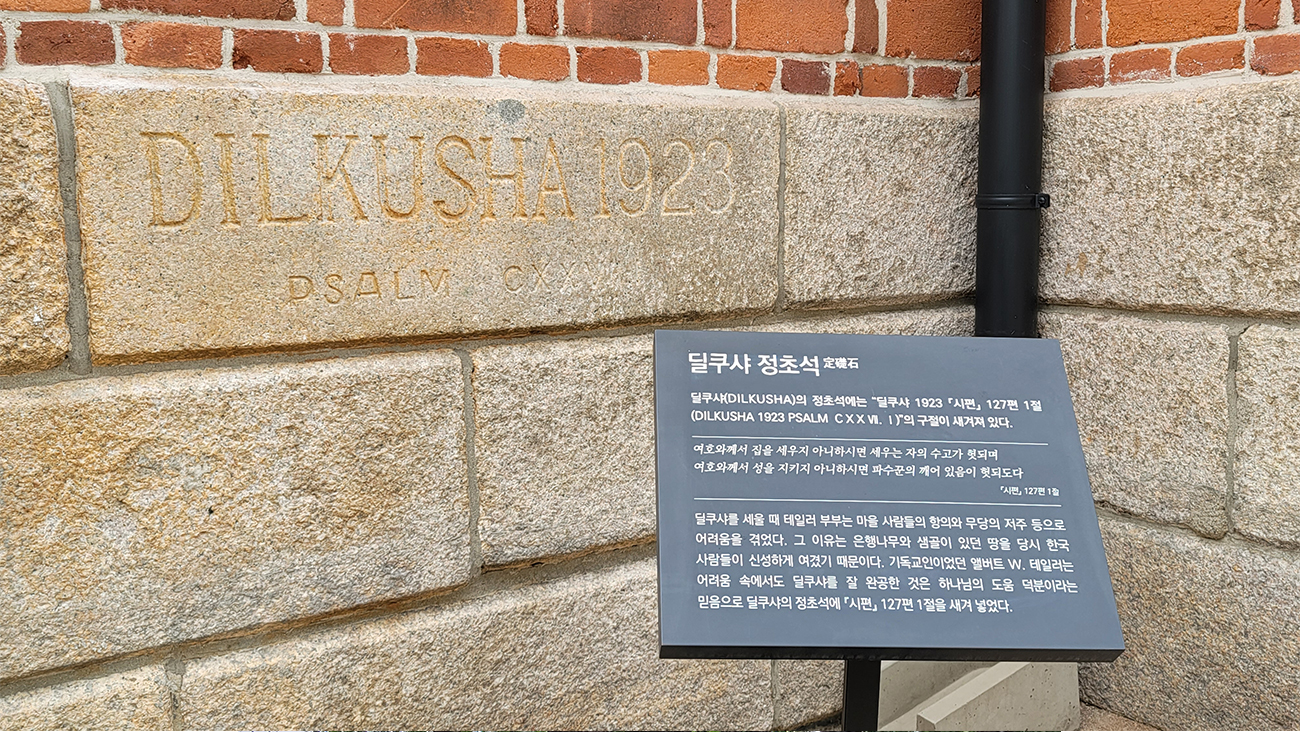

건축 dusseh가 새겨진 딜쿠샤 정초석

벽돌집 앞에 서 있는 안내문도 반드시 읽어보고 건물 오른쪽 하단 정초석에 새겨진 건물 이름도 놓치지 않고 봐야 한다. ‘DILKUSHA 1923 PSALM CXXVII. I’, 1923년에 준공한 딜쿠샤, 이 벽돌집의 이름이다. 뜬금없이 마을 중간에 등장하는 이국적인 집에 특이한 이름이라니, 그 사연이 궁금하다.

‘딜쿠샤’는 힌디어로 ‘마음의 행복, 마음의 기쁨’이란 뜻이다. 해방되고 6·25전쟁을 지나면서 빈집이었던 이곳에 집을 잃은 사람들이 하나둘 모여서 방 하나씩 또는 칸막이하고 점유해서 살기 시작했다. 이 집에 대한 정확한 정보가 없었고 막연하게 ‘대한매일신보’ 사옥일 것이라는 추측만 하고 있었지만 ‘DILKUSHA 1923 PSALM CXXVII. I’라고 새겨진 문구로 인해 궁금증만 커지고 있었다.

‘PSALM CXXVII. I’는 구약성서 시편 127장 1절을 의미하는 것으로, ‘여호와가 집을 세우지 않으면 세우려는 자의 수고가 헛되고 여호와가 성을 지키지 않으면 파수꾼이 보초를 서도 소용없다’는 내용이다. 2006년에 미국에서 딜쿠샤를 찾는 미국인 부녀가 방문하면서 이 붉은 벽돌집 ‘딜쿠샤’에 얽힌 이야기가 밝혀졌다.

그 미국인 부녀는 아버지 브루스 테일러와 딸 제니퍼 테일러인데, 브루스는 1920년대에 이 집을 지은 부부의 아들이고 제니퍼는 손녀였다. 그들의 설명에 의하면, 이 벽돌집은 브루스의 부모인 앨버트 테일러(1875~1948)와 메리 린리 테일러가 지은 집이다. 테일러 부부는 1896년 조선 말기에 조선 땅에 들어왔다. 평안북도에 있는 운산금광을 발굴하고 운영했는데, 대한제국(1897 설립)과 일제강점기를 지나 해방 이전까지 조선 땅에 살면서 한민족의 격동기를 함께 겪은 증인이 됐다.

고종 정부는 1896년에 미국 사업가 앨버트에게 운산금광 채굴권을 넘기며 당시 12,500달러를 받았는데, 알버트 테일러의 미국 회사가 1939년에 철수할 때까지 40년 동안 광산에서 얻은 순익이 1,500만 달러로 1000배가 넘는 흑자를 냈다고 한다.

1900년에 일본에 넘어갔던 충남 천안의 직산금광 채굴권도 1911년에 앨버트가 인수했다. 1916년에 일본 요코하마에서 영국인 배우 메리 린리(본명 힐다 빅스)를 만나 호박목걸이를 선물했다. 앨버트 테일러는 인도로 떠난 메리와 1917년에 캘커타에서 만나 결혼하고 석 달 동안 신혼여행을 한 후 조선 경성에 정착했다. 1919년 고종이 승하했을 때 앨버트는 AP통신 통신원 역할을 하기도 했다.

1919년 3월 20일에 직산금광에서도 만세 운동이 일어났고, 28일에는 광부 200여 명이 갱도에서 태극기를 흔들며 만세를 불렀다고 한다. 3·1운동 바로 전날인 2월 28일에 메리 테일러는 서울 세브란스 병원에서 아들 브루스를 낳았는데, 아기 요람 안에 독립선언서 몇 장이 숨겨져 있었다. 앨버트 테일러는 이 독립선언서를 동생 윌리엄 테일러(뉴욕 헤럴드지 러일전쟁 종군 기자)를 통해 일본으로 반출하고 미국에 타전해서 조선의 독립 의지를 서방 세계에 알릴 수 있었다.

직산광산에서 1922년에 미국이 철수하고 1930년대에 세계 대공황 때문에 금값이 상승하자 다시 직산금광의 소규모 사금광산에 사람들이 몰렸다. 조병옥 교수, 소설가 채만식도 금맥 찾기에 뛰어들었다. 그중 한 명인 김봉서는 사금으로 번 돈을 직산에 기부해서 천안 직산 주민들이 부대동에는 ‘김봉서공 시혜기념비’를 세웠다. 김봉서는 서울에서 공부하던 조카 김종희를 돕고 화약회사에 취직시켰는데, 해방 후 김종희가 그 화약회사를 불하받아 창업한 기업이 ‘한국화약’이었던 한화그룹의 모태가 됐다.

딜쿠샤 옆 은행나무 보호수, 권율 장군 집터

1923년에 테일러 부부는 커다란 은행나무가 있는 터(지금의 종로구 행촌동)에 붉은 벽돌집 딜쿠샤를 지었다. 1926년에 한 차례 불이 나기도 했지만 테일러 가족은 딜쿠샤에서 살다가 1942년 태평양 전쟁을 벌인 일제에 의해 추방되고 딜쿠샤는 빈집이 됐다. 그 은행나무는 현재 수령이 460년이 넘고 높이가 24 m 이상의 키가 큰 나무로, 그 주변은 임진왜란 행주대첩의 영웅인 권율 장군의 집터이다. 마을 사람들이 이 땅을 신성하게 여겼는데 서양식 집을 짓자 마을 사람들의 항의와 무당의 저주로 건축에 어려움을 겪었다고 한다.

1948년 6월에 앨버트가 사망했다. 앨버트의 유언에 따라 아버지 조지 테일러 옆에 묻기 위해 부인 메리가 유해를 들고 9월에 내한해서 양화진 외국인 묘지에 묻었다. 딜쿠샤는 잊히고 빈민촌이 됐다가 2006년에 딜쿠샤를 찾아보러 한국에 방문한 아들 브루스 테일러(1919년 3∙1운동 전날 세브란스 병원 출생)와 손녀 제니퍼 테일러에 의해 사연이 알려졌고, 앨버트 테일러가 메리와 결혼하기 전에 선물했던 호박 목걸이 세트는 부르스 테일러 부녀에게 기증받아 현재 박물관이 된 딜쿠샤에서 전시하고 있다.

복원된 달쿠샤 거실의 모습

필자가 몇 년 전에 갔을 때 봤던 딜쿠샤는 외양은 멋진 벽돌집인데 여러 빈민 가정이 나눠 점유하고 있었고, 낡은 딜쿠샤 바로 앞뒤까지 빽빽하게 연립주택이 있었다. 딜쿠샤는 프랑스식 벽돌 올림을 적용한 집이기도 하고 건축주인 테일러가 독립선언서를 외부로 반출해서 세계에 알린 점도 높이 사서 복원을 결정했다. 2017년 8월 8일에 등록문화재 제687호로 지정됐고 변형된 내부와 가구를 사진 고증에 의해 복원하여 마침내 2021년 3월 1일에 시민에게 개방했다.

| 이용정보 | 무료, 자유 관람 (월요일 휴관) | Tel | 문의 070-4126-8853 (딜쿠샤 안내실) |

|---|---|---|---|

| 기타정보 | 안내 해설사 (O)

주차장 (X) |

||